ゆかたん(@AgriBloger)です。

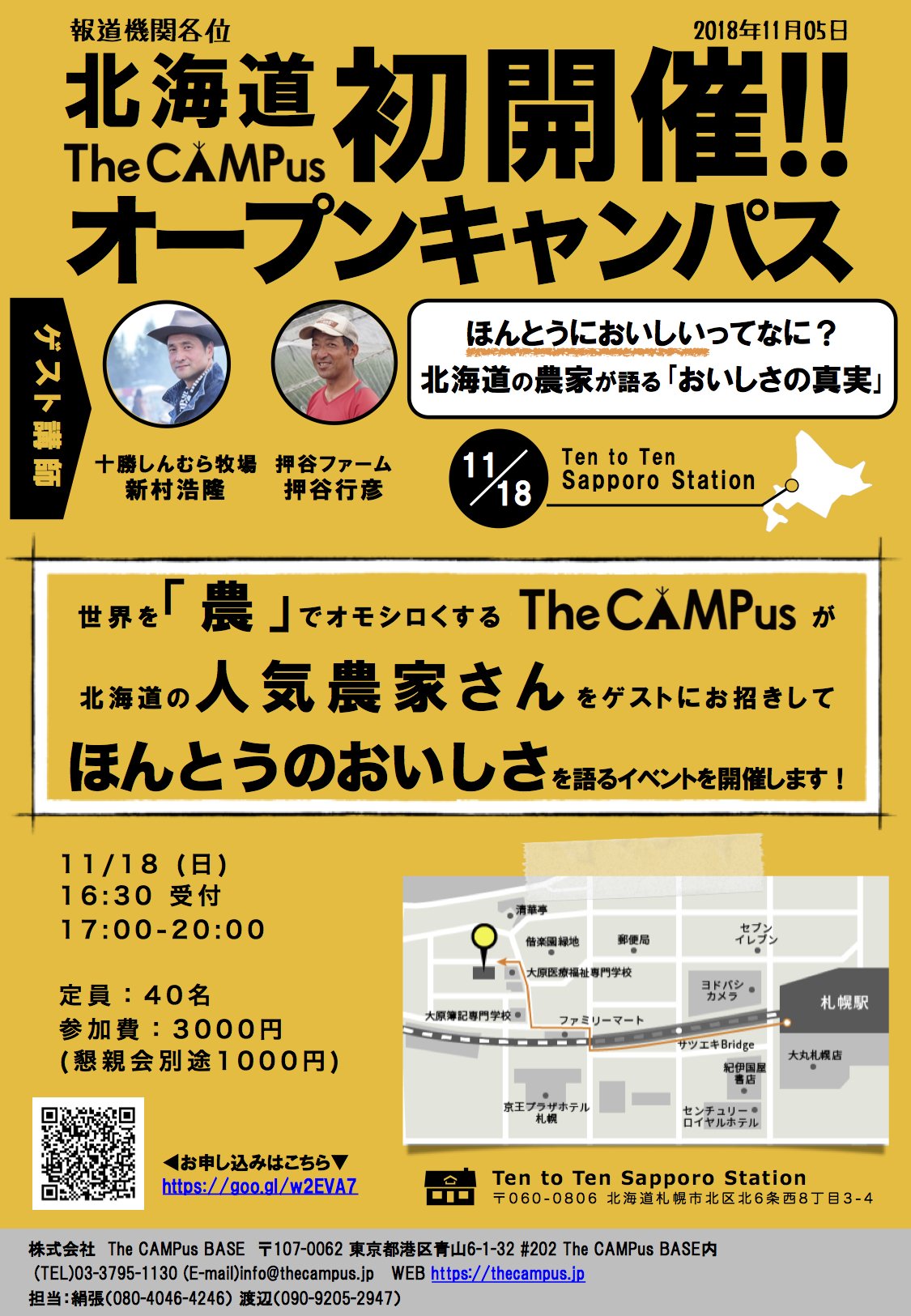

インターネット上の農学校The CAMPusというサイトのオープンキャンパス(イベント)に行ってきました。

札幌で開催とのことで、北海道の農家さんを2名お呼びしてのトークセッションです。

テーマは「ほんとうにおいしいって何?」ですが、おふたりの経営やこれまでの道のりもお聞きすることができました。

イベントレポート最速で更新します!

ゲスト農家さん2名はこちら!

今回のゲストは十勝でしんむら牧場を経営している新村浩隆さんと長沼町でアスパラ農家をしている押谷ファーム押谷行彦さんです。

しんむら牧場さんの概要

数少ない「放牧」で酪農をする牧場しんむら牧場を経営。

売り上げ2億円、100ヘクタールの経営面積をもつ。

最初は酪農自体はやりたくなかった。なぜなら農業は『汚い、キツイ、ダサい』などイメージがよくなかったから。

それなら、自分が自信を持てるようなカッコイイ職業に変えていきたいと思い跡を継いだ。

父の代は牛舎で管理していたが、自分の代では放牧することにした。

それは牛も幸せに、食べる人も幸せにしたいという想いがあったから。

酪農は放牧のイメージが強いかもしれないが、放牧酪農を行なっている農家は北海道の7、8%しかない。

極力補助金に頼らず、価格決定権を自分でもつことを大事にしている。

押谷ファームさんの概要

左が押谷さん

左が押谷さんアスパラの贈答用やレストランにおろし、独自の流通経路で販売している専業アスパラ農家。アスパラはリピーターがあとをたたないおいしさが人気。

阪神淡路大震災に被災してスーパーで働いていたが物流が止まれば食べ物はなく、お金がなんの役にも立たないことに気づき、自分で食料を生産したいと思うようになった。

単身、車一台で神戸から来て北海道に新規就農したとのこと!

アスパラの専業農家で耕作面積は4ヘクタールくらい。

アスパラ以外では「ふわふわかき氷店」という野菜そのものを削ってできたかき氷を作っている。6〜9月で営業。

夢のある農業をしたい。アスパラ以外は庭づくりをしている。東京ディズニーランドの造園を担当している先生と一緒にテーマパークになるようなガーデンを作っている。

くらしごとというサイトに取材記事があります。

トークセッションの内容

進行はキャンパスの学長さんです。

左から押谷さん、新村さん、キャンパス校長

左から押谷さん、新村さん、キャンパス校長新規就農何から始めた?

押谷さん:自分の時代は新規就農者の受け入れシステムすらなく、どこにいったらいいかわからなかった。農協や役場をたらい回しにされて遊びでやるのではないとキレた。笑

長沼で2年研修していたが土地がなく、実家に戻っていた。それから土地は見つかったが、そこは荒れ地で誰も買わないような土地だった。

15年耕作放棄地で草だらけ、杉の木が生えているような場所を何年も土づくりしながら農業をして今に至る。

新村さん:新規就農ではないが、放牧は新たにはじめた事業なので牛が食べてもらえるような牧草地を作るための土作りからはじめた。土地によるが牧草地づくりは3年くらいはかかった。

押谷さんは経営が成り立つまでどうしてた?

押谷さん:初年度の売り上げが180万円だった。土地や返済もあるのでほとんど残らなかった。

奥さんと2人で3、4年やったがいつ倒産してもおかしくない状況が続いていた。

農業の知識は全くなく、ほうれん草はタネをまいたらできるものだと思っていたから、土作りもやりながらちゃんとほうれん草自体ができるのに4年かかったし。

食べていける収入になったのは10年くらい。食べていける兆しが見えたのは6年たってから。

それでもマイナス要因を探り、それを改善することを繰り返しずっとやってきた。

押谷さんは売ることの工夫は同時でやっていた?

土地は2.7ヘクタール最初に手に入れた。今6ヘクタールの経営面積でほとんど自分の手で販売している。

自分は新規就農者で、既存の農家と同じ品質の作物を作ることができなかった。市場だと買い叩かれてしまうので、自分で売るしかなかった。

アスパラは口コミで最初の5人くらいから広まっていた。

価格決定権を自分でもつことが大事だと言っていたが、父の代はどうだった?

新村さん:父の代では出荷先はすべて農協だった。農協はすべて受け入れしてくれるので、売る努力はしなくてよかった。

農協出荷だと原価をどれだけかけても乳価は決まっているからたくさん作ることに意識が向く。

だからこだわった牛乳を作るなら、自分で価格を決めれるようにならなくてはいけない。

値段が低いなどを農協のせいにするのはかっこよくないから、自分でかっこいいって思えるような農業をやろう、憧れるような農業をやろうと思った。

しんむら牧場のミルクジャムはどうやって生まれた?

しんむら牧場で超人気のミルクジャム

しんむら牧場で超人気のミルクジャムどうやって自分の牛乳をアピールできるかを考えていた。ソフトクリームやヨーグルトはよくある手法だけども。

知り合いに牛乳と砂糖を煮詰めたジャムがあると紹介されて、試しに家で作ってみてから2年で商品化した。

日本全国のみならず、海外でも販売されている人気商品になった。

誰もやっていなかったからよかった。自分で値段が決められるのは大きかったかな。1年目で加工の売り上げが1300万もいったので自信がつきました。

質問タイム!

参加者とお二人の質疑応答タイムです。

農協とのあつれきはなかった?

就農してからの資金はどうしてた?

本州では土地は親族に渡されやすく、余っている作りにくい土地が新規就農者に渡されることが多いが北海道はどうか?

農業する人が減っているいちばんの理由はなんだと思う?

アスパラの贈答品をやったきっかけ?口コミが広まった速度は?

自分で販売するとしたら送料で配送負けしないもの、小さくて単価があるもの、人にあげるもので価格がある程度高いもの、を考えた時にイチゴとアスパラしかなかった。

野菜を大量生産することはできないが、売る場所で勝負すれば勝てると思った。

今、新規就農するならお二人ならどういう戦略でやるか?

まずは食べれないとダメだから。食べれるようになってから好きなことやったらいい。

目標値は決めるべきだが、やるべきことは最初にやる。

自分の場合はアスパラがとれるまではトマトを作っていた。(やりたくなかったが)お金を稼ぐためにやるしかなかった。

365日24時間つらい思いをしながら働いてもいいことないし、身体を壊しますから。

先日の北海道胆振東部地震の時にわかった課題

日本の人口が減少して、農業も外国人労働者に頼る時代が来るなら?

それで足りない労働量を外国人に求めても同じ結果になる。

自立した経営にするのが先決だと思う。自分の農園で働きたいと思ってくれるような経営をしていれば自然と労働力が集まってくる。

農業×ITについてはどう考えているか

目的が大事で、補助金がもらえるからやるっていうのは目的ではない。

ほんとうにおいしいって何?

このひとが作ったから食べたい、と信じれる環境を作る。

有名農家さんおふたりによるトークセッションでしたが、個人的にも勉強になりました。

農業を魅力ある職業に変えたい、という想いがすごく伝わったしわたしもそう思います。

農家自身に自分の職業に誇りを持っていないひとも多いですし、当事者がそうだったら周りの意識も変わることはむずかしいですよね。

情熱を持ってお仕事をされていることがわかりましたねえ。お二人のように独自販路を見つけている農家さんのお話ってあまり聞く機会がなかったのでよかったな。

おまけ

最後に懇親会用にむかわ町の長芋やジュースがふるまわれました〜食べてへんけど〜。

しんむら牧場さんはミルクジャムが超人気商品なのでご興味ある方はネットからご注文を!

インターネット上の農学校The CAMPusは学費500円、授業料500円を支払うと日本全国の農家さんのインタビューが見れますよ!

農業に興味のある方は一度覗いてみることをオススメします。

したっけね!